JUAN RUIZ GARROLa historia de una técnica ancestral

LOS ÚLTIMOS CACHARROS DE BARCHIN FOTOS DE JUAN RUIZ GARRO

FOTOS DE JUAN RUIZ GARRO La alfarería, la más vieja y duradera de las artes humanas, continúa conociendo lugares de esplendor, pero son más aquellos en que la decadencia ha culminado, al fin, en su desaparición. La alfarería conquense tiene todavía varios puntos de evidente interés y en el afán de su mantenimiento parece como si un velo de silencio hubiera caído sobre aquellos otros pequeños núcleos que tuvieron también su foco de producción, ciertamente artesanal. A uno de estos pueblos alfareros, Barchín del Hoyo, nos acercamos en las líneas que siguen.

Van a hacer veinticinco años desde que Francisco Cerrillo Pérez, un artesano de la provincia, dijo a su hijo y único ayudante más o menos esto:"Hasta aquí hemos llegao".

Van a hacer veinticinco años desde que Francisco Cerrillo Pérez, un artesano de la provincia, dijo a su hijo y único ayudante más o menos esto:"Hasta aquí hemos llegao".

Veinticinco años antes, es decir, hace cincuenta años, habían tomado la misma determinación otros alfareros de Barchín del Hoyo: los hermanos Alfonso y Eusebio Cerrillo Martínez.

Antes habían ido cerrando sus alfares todos y cada uno de los restantes artesanos que según Luis Cerrillo (hijo de Alfonso y ayudante cuando la cantidad de trabajo lo demandaba) habían llegado a ser aproximadamente treinta.

A partir de aquí, los pucherones de dos asas, los lebrillos, ollas, los botijos de invierno o los de cama, los pucheros, morteros, macetas para laresina y corbeteras de Barchín, son ya piezas de alfarería. Igualmente, por tanto, historia artesanal las medidas y palabras definitorias de cacharros y operaciones, de circunstancias del alfar: puchero de media azumbre, de a chavo, de a taza de caldo, o de tres cuartillos, el cuartazo, el bolo, el que cubrían el horno indicando que la cochura se había realizado...

Cualquier día del otoño, cuando comenzaban a escasear las existencias de barro para pucheros u ollas, se iban a la cuesta de Valverdejo; si se trataba de tierra para macetas -en Barchín las llaman cacharros- el destino era el paraje conocido como "Los pinos de López".

La arcilla se obtenía en pozos a los que se accedía por rampas situadas en uno de los lados del mismo, justamente el opuesto a la cortadura o pared sobre la cual, luego a luego, se practicaban galerías de sección rectangular de dos metros de altura por ciento veinte centímetros de anchura, siempre huyendo de las capas calizas y buscando el sentido de la beta arcillosa. Y era esta tarea de obtención de la arcilla, -suponemos que por su dureza- la única que llevaba al artesano a ponerse de acuerdo con otro compañero, ejercitando, en elemental función gremial o de equipo, la tarea de la extracción.

Obtenida la tierra en cantidad que debía ser suficiente, al menos para satisfacer las necesidades anuales de los dos alfares, se apilaba en lugar próximo y allí recibía la acción del invierno.

Pasado éste, cada alfarero, (según previsiones, necesidades y capacidad de transporte) se llegaba hasta los montones con carros o caballerías para hacer acopio de su carga que llevaba hasta la era próxima a su alfar. Allí se extendía para su secado y, una vez seco, se volvía a apilar en la misma era o el cuartazo -según cantidad- y esperaba el machacado, tarea, que si el tiempo era benigno, se llevaba a cabo volviendo a extenderlo en la propia era y pasando el rulo, o -en caso contrario- se acometía en el interior del cuartazo con ayuda de la palanca, especie de mazo de madera que se tomaba con ambas manos y con la que se golpeaban los terrones a derecha e izquierda alternativamente.

El cuartazo era propiamente la parte del alfar donde se realizaban todas las operaciones a excepción de la cochura, es decir el lugar donde se amasaba, torneaba e incluso se molía el alcohol de alfarero llegado desde Linares.

Una vez machacado, se cernía haciendo pasar el polvo por un harnero. La tierra rechazada o granza volvía a la pila de barro seco para su posterior machacado. Nada se desperdiciaba. Solamente los caliches, que podían reventar las vasijas durante la cochura, eran rechazados definitivamente.

A continuación de esta operación y también a diario como ella, se amasaba, luego de remojado, el polvo cernido. La pila donde se cumplía tal operación se conocía con el nombre de "tornajo,,, quizá porque en tiempos anteriores se hubiera realizado sobre los propios comederos del ganado, o bien, porque fueran de madera y de fisonomía parecida a aquellos. Normalmente, pero sobre todo en el invierno, se utilizaba para el amasado agua caliente, evitando de esta forma y según decir de los propios alfareros que los cacharros se agrietasen en el secado.

Ya amasado el barro y una vez extraído del tornajo, se ponía en el suelo y se sobaba durante un tiempo aproximado a la media hora. Cuando tenía la consistencia propia para el trabajo, se apilaba en espera de que el alfarero cortase con las manos el "bolo", que a semejanza del bollo o pella constituía la unidad que el alfarero ponía en la cabezuela del torno y se diferenciaba de aquellos precisamente en que el bolo, debido a sus dimensiones -especie de obús de unos cuatrocientos milímetros de altura y doscientos de diámetro en la base- proporcionaba al alfarero más de un cacharro, según su tamaño, pudiendo llegar a obtenerse de ochenta a cien pucheros de los "de a taza de caldo".

Puestos los bolos sobre una tabla de madera en número de diez o doce, eran trasladados por alfarero y aprendiz hasta las proximidades del torno, de forma que el alfarero no tuviera necesidad de levantarse una vez terminado el anterior. El espacio que iban dejando libre en las tablas los bolos, iba siendo ocupado, si era posible, por los cacharros terminados de tornear.

Puestos los bolos sobre una tabla de madera en número de diez o doce, eran trasladados por alfarero y aprendiz hasta las proximidades del torno, de forma que el alfarero no tuviera necesidad de levantarse una vez terminado el anterior. El espacio que iban dejando libre en las tablas los bolos, iba siendo ocupado, si era posible, por los cacharros terminados de tornear.

La técnica del torno no difería sensiblemente de la que puede observarse en cualquier alfarero de Priego o Cuenca. Lógicamente no se abría todo el bolo, sino, partiendo desde el vértice, se llegaba hasta la altura considerada por el tornero como suficiente para el puchero o cacharro que le ocupaba en ese momento. Para el torneado solamente empleaba los dedos de las manos y un instrumento: la caña, también de uso común en la alfarería y con ayuda de la cual se procuraba y obtenía el alisado de las paredes exteriores de las vasijas. En Barchín no se llegó a utilizar el torno eléctrico, procediendo la energía motriz del movimiento del pie derecho del alfarero, que impulsaba a girar la volandera y cuyo giro se transmitía a la cabezuela a través del eje o árbol.

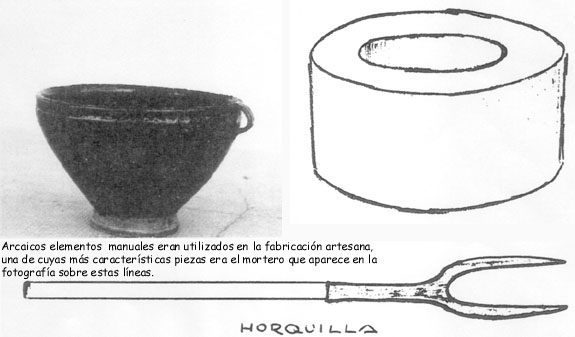

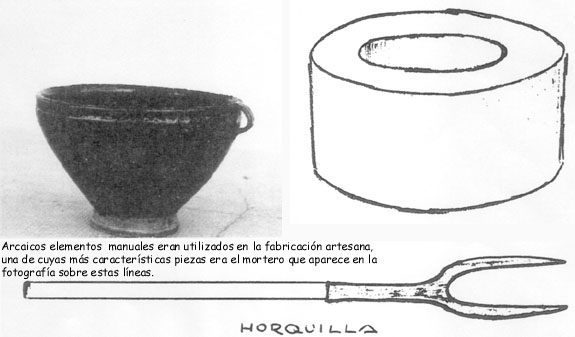

Pero no todo en ta confección de tales vasijas era labor del torno. Alguien, que normalmente era un oficial debería enasar posteriormente los pucheros y ollas y, tal vez, este mismo oficial prepararía las bocas de los mismos del modo conveniente, antes de que pasaran a comenzar su período de secado. En algunos casos -solamente he tenido ocasión de apreciarlo en los morteros- una sencilla incisión en forma de ángulo o simple línea constituía todo el adorno que el maestro concedía a la pieza antes de salir de la cabezuela del torno. Tal vez, si había algún otro torno disponible o había parado el del maestro, hubiera sido posible sorprender a algún oficial o aprendiz torneando las corbeteras o tapas que debían romperse con mucha facilidad y se fabricaban y vendían independientemente de los pucheros, constituyendo la pieza más económica de cuantas se fabricaban: su precio según los alfareros de Barchín, llamados también "cacharreros" era de un chavo. ¿Hay quien de más?. Y resulta curioso en estos tiempos de la preparación, de la programación, de las series de medidas previas y de los controles de calidad, que todas aquellas corbeteras que no habían sido hechas para ninguna pieza determinada y según se me ha asegurado, "nunca fueron probadas y se hacían por rutina", encajaban más que aceptablemente en el cacharro asignado.

Morfológicamente las piezas no sufrían más variaciones. Quedaban con esa escueta belleza funcional determinada por la misión para la que habían sido creadas y únicamente, tras el secado, que se producía en una primera etapa de los días al cobijo del sol, o, atendiendo a la precisa y preciosa definición de Pedro Mercedes: "secando a su amor" en el cuarzo y una segunda fase de exposición al sol durante un día, eran bañadas con el alcohol de alfarero preparado con anterioridad de forma casera y que les iba a dar el brillo característico de todas estas piezas.

Morfológicamente las piezas no sufrían más variaciones. Quedaban con esa escueta belleza funcional determinada por la misión para la que habían sido creadas y únicamente, tras el secado, que se producía en una primera etapa de los días al cobijo del sol, o, atendiendo a la precisa y preciosa definición de Pedro Mercedes: "secando a su amor" en el cuarzo y una segunda fase de exposición al sol durante un día, eran bañadas con el alcohol de alfarero preparado con anterioridad de forma casera y que les iba a dar el brillo característico de todas estas piezas.

La preparación de este primitivo barniz comenzaba y aún hoy sigue comenzando en algún lugar de la provincia a partir de fragmentos de sulfuro de plomo de granulometría muy próxima al tamaño del garbanzo y procedía, según avanzaba al principio, de Linares, cuyas minas de galena son de importancia conocida. Este sulfuro de plomo, alcohol de alfarero o alcohol de hoja, según prefieran, se muele hasta quedar reducido a polvo muy fino en el molino situado al efecto en el cuartazo y que está constituido esencialmente pordos losas de piedra circulares en cuyo centro van provistas de un orificio en el que se aloja el eje sobre el cual gira la superior. La muela inferior va alzándose a voluntad del alfarero y avanzando la trituración merced a un juego de cuñas que el artesano introduce gradualmente hasta llegar a la molturación deseada. Luego, disuelto en agua y mezclado con tierra, proporciona un barniz gris azulado que se vierte con ayuda de una taza o cuenco sobre el cacharro a bañar, moviendo éste de forma que tanto la superficie interior del cacharro como la casi totalidad de la exterior -excepto la zona próxima a la base-quedarán teñidas de esta tonalidad que se hará transparencia, permitiendo la apreciación del color del barro terminada la cochura, para la que estará preparada la pieza una vez cumplido un secado de una hora de duración.

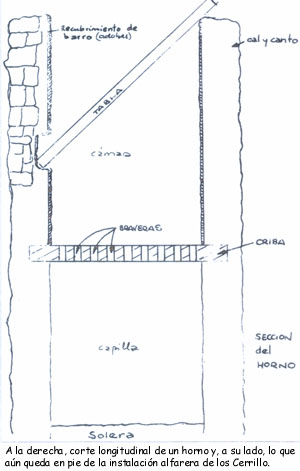

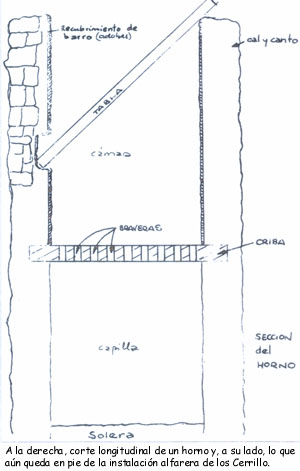

El horno constituía en el espacio y en el tiempo una de las fases fundamentales del alfar. Independiente del cuartazo, separado normalmente de éste y de la vivienda del alfarero por el patio o era donde secaban las piezas y se preparaba la tierra hasta dejarla en condiciones de amasado, estaba situado en zona próxima a la entrada del inmueble y de un porche donde se almacenaba el romero que constituía el combustible para la cochura. Su forma era la de un prisma de sección cuadrada de dos metros por dos metros y una altura aproximada de tres metros y medio dividida en dos partes mediante la criba. Una inferior u hogar del mismo, por una de cuyas caras iba practicada una boca de cincuenta por cincuenta centímetros que servía para introducir el ramaje y otra superior donde se alojaban las piezas a cocer y que iba provista a la mitad de su altura aproximadamente y por la parte interior de una de las paredes, de un alojamiento u hornacina que servía de apoyo a uno de los extremos de la tabla sobre la que el alfarero se situaba para el llenado del horno. La criba estaba formada por una losa cerámica de unos cien a doscientos milímetros de espesor, atravesada por orificios llamados braveras, a través de los cuales, el fuego llegaba a la cámara superior.

Las piezas no apoyaban nunca en la criba directamente, sino sobre los "rulazos" -anillos de cinco centímetros de altura y once o doce de diámetro-, fabricados también con barro y que separaban las vasijas entre sí posibilitando la circulación del fuego y en consecuencia permitiendo que la cochura se consumara en todas las piezas situadas en la cámara.

El llenado comenzaba introduciéndose el alfarero desde la boca situada en la parte superior, hasta la criba y, una vez allí, y colocados los rulazos iba llenando la parte inferior de la cámara, excepto el hueco que él ocupaba y que llenaría posteriormente, una vez ya en la tabla. La situación de ésta en plano inclinado y la altura del apoyo inferior sobre el fondo obligaban al artesano u oficial a posturas de difícil equilibrio, máxime teniendo en cuenta la fragilidad de la materia en sus manos y las desastrosas consecuencias que una pérdida del mismo podría deparar a la remesa en espera de cochura. Una vez lleno el horno se tapaba con tejas y podía procederse a su encendido. Para ello era preciso llenar la cámara inferior de romero, lo que se hacía empujando el mismo con la mano a la boca del horno y una vez en ella se introducía con ayuda de la horquilla, debido a las dimensiones del hogar. Esta horquilla estaba formada por una especie de tenedor de dos puntas, de acero, de forma que no tuviera peligro de quemarse y un mango o alargadera de madera, que proporcionaba a la horquilla una longitud de aproximadamente tres metros.

Desde la puesta de sol en que se encendía hasta la media noche eran las mujeres quienes se preocupaban de alimentar la capilla. Llegada la medianoche, los hombres tomaban el relevo y cuando el humo se tornaba claro ("se azafranaba") tapaban la boca mediante tejas o cacharros rotos y terminaban las caldas. Habían pasado aproximadamente unas doce horas y quedaba aproximadamente un día (en casos de mucha prisa) para poder acometer el deshornado. Entonces había llegado la hora de las sorpresas y aparecían las "pegaduras" si el cacharrero no había sido lo suficientemente precavido en la separación de las piezas, los chafados o las torceduras.

Desde la puesta de sol en que se encendía hasta la media noche eran las mujeres quienes se preocupaban de alimentar la capilla. Llegada la medianoche, los hombres tomaban el relevo y cuando el humo se tornaba claro ("se azafranaba") tapaban la boca mediante tejas o cacharros rotos y terminaban las caldas. Habían pasado aproximadamente unas doce horas y quedaba aproximadamente un día (en casos de mucha prisa) para poder acometer el deshornado. Entonces había llegado la hora de las sorpresas y aparecían las "pegaduras" si el cacharrero no había sido lo suficientemente precavido en la separación de las piezas, los chafados o las torceduras.

Las piezas aceptables, serían finalmente vendidas a los cargueros (rudimentarios pioneros del marketing) quienes hacían llegar a los consumidores de Tomelloso, Villarrobledo, Alberca o San Clemente las piezas de Barchín, testimonio de un alfar que fue.

J.R.G.

Van a hacer veinticinco años desde que Francisco Cerrillo Pérez, un artesano de la provincia, dijo a su hijo y único ayudante más o menos esto:"Hasta aquí hemos llegao".

Van a hacer veinticinco años desde que Francisco Cerrillo Pérez, un artesano de la provincia, dijo a su hijo y único ayudante más o menos esto:"Hasta aquí hemos llegao". Puestos los bolos sobre una tabla de madera en número de diez o doce, eran trasladados por alfarero y aprendiz hasta las proximidades del torno, de forma que el alfarero no tuviera necesidad de levantarse una vez terminado el anterior. El espacio que iban dejando libre en las tablas los bolos, iba siendo ocupado, si era posible, por los cacharros terminados de tornear.

Puestos los bolos sobre una tabla de madera en número de diez o doce, eran trasladados por alfarero y aprendiz hasta las proximidades del torno, de forma que el alfarero no tuviera necesidad de levantarse una vez terminado el anterior. El espacio que iban dejando libre en las tablas los bolos, iba siendo ocupado, si era posible, por los cacharros terminados de tornear.

Morfológicamente las piezas no sufrían más variaciones. Quedaban con esa escueta belleza funcional determinada por la misión para la que habían sido creadas y únicamente, tras el secado, que se producía en una primera etapa de los días al cobijo del sol, o, atendiendo a la precisa y preciosa definición de Pedro Mercedes: "secando a su amor" en el cuarzo y una segunda fase de exposición al sol durante un día, eran bañadas con el alcohol de alfarero preparado con anterioridad de forma casera y que les iba a dar el brillo característico de todas estas piezas.

Morfológicamente las piezas no sufrían más variaciones. Quedaban con esa escueta belleza funcional determinada por la misión para la que habían sido creadas y únicamente, tras el secado, que se producía en una primera etapa de los días al cobijo del sol, o, atendiendo a la precisa y preciosa definición de Pedro Mercedes: "secando a su amor" en el cuarzo y una segunda fase de exposición al sol durante un día, eran bañadas con el alcohol de alfarero preparado con anterioridad de forma casera y que les iba a dar el brillo característico de todas estas piezas.

Desde la puesta de sol en que se encendía hasta la media noche eran las mujeres quienes se preocupaban de alimentar la capilla. Llegada la medianoche, los hombres tomaban el relevo y cuando el humo se tornaba claro ("se azafranaba") tapaban la boca mediante tejas o cacharros rotos y terminaban las caldas. Habían pasado aproximadamente unas doce horas y quedaba aproximadamente un día (en casos de mucha prisa) para poder acometer el deshornado. Entonces había llegado la hora de las sorpresas y aparecían las "pegaduras" si el cacharrero no había sido lo suficientemente precavido en la separación de las piezas, los chafados o las torceduras.

Desde la puesta de sol en que se encendía hasta la media noche eran las mujeres quienes se preocupaban de alimentar la capilla. Llegada la medianoche, los hombres tomaban el relevo y cuando el humo se tornaba claro ("se azafranaba") tapaban la boca mediante tejas o cacharros rotos y terminaban las caldas. Habían pasado aproximadamente unas doce horas y quedaba aproximadamente un día (en casos de mucha prisa) para poder acometer el deshornado. Entonces había llegado la hora de las sorpresas y aparecían las "pegaduras" si el cacharrero no había sido lo suficientemente precavido en la separación de las piezas, los chafados o las torceduras.